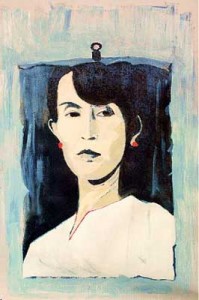

IN COPERTINA

Ritratto di Aung San Suu Kyi, colori a olio winsor&newton, acrilici, matite su cartoncino di Stefano Nespor (2009).

IN QUESTO NUMERO

Ci sono due brani di Milan Kundera (il primo è tratto dall’esordio di uno dei suoi libri più famosi, cui ho aggiunto alcune notizie sul protagonista, Vlado Clementis) e un estratto da una lezione di March Bloch sul compito dello storico e sull’infedeltà dei testi. Riflessioni sulla storia e su come essa possa essere truccata sono offerte dalla vicenda di un padre e di un figlio nel Brasile del XVIII secolo, seguito da alcune considerazioni originate da un articolo di Adriano Sofri. C’è anche la curiosa storia della scoperta di Plutone. Molti mi hanno chiesto di astenermi, almeno per un po’, dal pubblicare testi riguardanti le apparizioni miracolose. Ma non ho potuto fare a meno di raccontarvi gli ultimi sviluppi nel settore. Per la prima volta, c’è un settore sui libri da leggere: d’ora in poi, attendo indicazioni e suggerimenti dai lettori. Come sempre, ci sono molte poesie: di Rainer Maria Rilke (la prima poesia, Il Vento, appartiene ai miei ricordi d’infanzia), di Jaime Sabines, di Nazim Hikmet e poi una sola, indimenticabile poesia scritta da una ragazzina di quindici anni, Anastasia Baburova.

DUE BRANI DI MILAN KUNDERA E UN RICORDO DI VLADO CLEMENTIS

Nel febbraio del 1948 il dirigente comunista Klement Gottwald si affacciò al balcone di un palazzo barocco di Praga per parlare a centinaia di migliaia di cittadini che gremivano la piazza nella città vecchia. Fu un momento storico per la Cecoslovacchia. Gottwald era circondato dai suoi compagni e, proprio accanto a lui, sulla destra, c’era Clementis. Faceva freddo, cadevano grossi fiocchi di neve e Gottwald era a capo scoperto. Clementis, allora, si tolse il berretto di pelliccia grigio che portava e lo posò sulla testa di Gottwald. Nei giorni seguenti, fu diffusa in migliaia di esemplari la fotografia di Gottwald che, in piedi sul balcone, parlava al popolo cecoslovacco, con in testa il berretto di pelo di Clementis che stava al suo fianco e sorrideva. La foto era presente nelle scuole, nei musei, nei circoli sportivi. Ognuno la conosceva. Su quel balcone, in quel momento, cominciò la storia della Cecoslovacchia comunista. Quattro anni dopo Clementis fu accusato di tradimento e di collusione con le potenze occidentali e impiccato. Fu immediatamente cancellato dalla storia della Cecoslovacchia, del partito comunista e da tutte le fotografie. Scomparve anche dalla foto che lo ritraeva insieme a Gottwald in quel febbraio del 1948. Dopo l’impiccagione di Clementis, Gottwald sarà per sempre da solo sulla foto. Dove c’era Clementis, c’è solo la nuda parete del palazzo e qualche titubante fiocco di neve. Di Clementis è rimasto solo il berretto di pelliccia grigio che copre la testa di Gottwald.

*

Gli uomini gridano di voler creare un futuro migliore, ma non è vero. Il futuro è solo un vuoto indifferente che non interessa a nessuno, mentre il passato è pieno di vita e il suo volto ci irrita, ci provoca, ci offende, e così lo vogliamo distruggereo ridipingere. Gli uomini vogliono essere padroni del futuro solo per poter cambiare il passato. Si battono per potere entrare nel laboratorio dove si ritoccano le fotografie e dove si riscrivono le biografie e la storia.

*

Vladimír “Vlado“ Clementis, detto Vlado, è nato a Tisovec, nell’attuale Slovacchia nel 1902. Si iscrive al Partito comunista cecoslovacco nel 1935. Nel 1938 si trasferisce a Parigi; allo scoppio della guerra è dapprima imprigionato, poi, a Londra, gli fu affidata una trasmissione via radio in ceco rivolta ai suoi concittadini per sostenere la lotta partigiana contro i Nazisti. Nel 1945, tornato in Cecoslovacchia, divenne vice-ministro degli esteri del governo di Klement Gottwald e partecipò all’elaborazione della Carta delle Nazioni Unite a San Francisco (astenendosi però, insieme ai rappresentanti del blocco comunista, al Sud Africa e all’Arabia Saudita, al momento della votazione finale). Nel 1948 partecipò al colpo di stato che rovesciò il Governo di Masaryk e costrinse il Presidente Benes alle dimissioni instaurando il primo governo comunista, divenendone il Ministro degli esteri. Nel 1948 diresse la partecipazione della Cecoslovacchia all’organizzazione dell’operazione Balak volta a costruire una flotta aerea per lo Stato d’Israele. Nel 1950 fu accusato di deviazionismo, poi di nazionalismo borghese e infine di attivismo in una cospirazione sionista. Dopo un breve processo, fu impiccato a Praga con Rudolf Slansky. Alla moglie furono consegnate solo le sue due pipe.

I brani iniziali sono tratti da Il libro del riso e dell’oblio, Adelphi 1973. Milan Kundera è nato a Brno nel 1929. Si iscrisse al partito comunista prima nel 1948 allorché i comunisti presero il potere ma fu espulso nel 1950, poi di nuovo nel 1956. Del 1967 è il suo primo romanzo, Lo scherzo, che vinse il premio dell’Unione degli scrittori cechi. Nel ’68, con l’invasione russa, fu emarginato e poi nel 1970 fu espulso definitivamente dal partito comunista. Nel 1974 scrisse La vita è altrove (premio Medicis per il miglior libro straniero pubblicato in Francia) e Il valzer degli addii. Nel 1975 si trasferì in Francia. Nel 1978, a seguito della pubblicazione de Il libro del riso e dell’oblio, gli venne tolta la cittadinanza cecoslovacca. Tra le sue opere: L’immortalità (Nesmrtelnost) 1990, La lentezza, 1995, L’identità, 1997, L’ignoranza 2001, tutte tradotte in Italia da Adelphi, e nel 2008, Une rencontre, un saggio su alcuni importanti personaggi della letteratura e della cultura.

TRE POESIE DI RAINER MARIA RILKE

Il Vento

Nel mezzo della notte, a volte accade

che si risvegli, come un bimbo, il vento.

Solo, piano piano, viene per il sentiero,

ed entra nel villaggio addormentato.

Striscia guardingo sino alla fontana,

poi si sofferma, tacito in ascolto.

Pallide stanno tutte le case intorno;

tutte le querce mute.

La Sera

Da lontano giunge la sera, camminando

sulla neve, silenziosa tra i pini.

Poi, contro le finestre preme

le sue gelide guance e ascolta.

Si fa silenzio, allora, in ogni casa.

Siedono i vecchi, pensierosi. I bimbi

si fermano nei giochi.

Alle donne cade di mano il fuso.

La sera ascolta, trepida, pei vetri;

tutti – all’interno – ascoltano la Sera.

Spegni i miei occhi

Spegni i miei occhi: io ti vedrò lo stesso,

chiudi le mie orecchie: io ti sentirò,

senza piedi verrò verso di te

senza bocca continuerò a chiamarti.

Puoi spezzare le mie braccia e io ti stringerò

con il mio cuore che si è fatto mano,

puoi fermare il mio cuore, sarà il cervello

a pulsare e se lo getti nel fuoco

ti porterò nel flusso del mio sangue.

Rainer Maria Rilke nasce a Praga nel 1875. Abbandona presto la carriera militare cui la famiglia lo aveva destinato e compie studi di letteratura e storia dell’arte a Praga, Berlino e Monaco. La svolta della sua vita è costituita dall’incontro con Lou Andreas-Salomé (reduce dal turbolento rapporto con Friedrich Nietzsche e Paul Rée). Nel 1899 e nel 1900 si reca con lei in Russia e incontra Tolstoj. Nel 1900 sposa la scultrice Clara Westhoff, ma presto si trasferisce a Parigi dove diviene segretario di Auguste Rodin. Nel 1911 è ospite nel castello della principessa von Thurn-und-Taxis, a Duino, presso Trieste: di quest’epoca sono le Elegie duinesi. Muore a Montreux in Svizzera nel 1926.

LA VITA È SACRA

Questa è la storia di Diogo Correa do Valle e di suo figlio Luis Miguel. Diogo Correa nasce a Coimbra in Portogallo nel 1671. Lì studia medicina e esercita con successo la professione. Nel 1727, allorché era divenuto uno dei medici più rinomati della sua città natale, viene a sapere che molti suoi parenti, a Lisbona e a Porto, sono incarcerati su richiesta dell’Inquisizione portoghese, con l’accusa di eresia e di “giudaismo clandestino”. Quando apprende che alcuni di essi, sottoposti a tortura, lo avrebbero indicato come complice, abbandona precipitosamente il Portogallo, portando con sé solo l’unico figlio, Luis Miguel, di 26 anni. Purtroppo, invece di trasferirsi in paesi già lambiti dai primi bagliori dell’Illuminismo, sceglie come propria destinazione il Brasile e si stabilisce con il figlio a Ouro preto, nello Stato del Minais Gerais (allora un’area di frontiera). Lì padre e figlio si dedicano all’allevamento del bestiame; Diogo Correa cura anche i nativi che si rivolgono a lui per assistenza. Ma non si sfugge all’Inquisizione e alla Chiesa cattolica che mantiene intatto il suo potere nelle colonie portoghesi e spagnole (e lo manterrà fino all’ascesa di Pombal, nel 1750). Il 1 settembre 1729 padre e figlio sono arrestati nella loro azienda agricola e incarcerati a Rio de Janeiro. A loro carico stanno le testimonianze, raccolte in Portogallo, di zii e zie, cugini, nipoti e, soprattutto, della figlia di Diogo e sorella di Luis Miguel, Brites Castana. Tutti costoro, sottoposti a tortura o per evitarla, avevano confessato le loro eresie e denunciato comportamenti eretici dei due fuggitivi (forse contando sul fatto che non sarebbero mai stati ritrovati). Diogo e il figlio negano recisamente ogni accusa. Diogo si difende dicendo di non avere mai avuto rapporti con la famiglia. Luis Miguel sostiene che sua sorella gli è sempre stata ostile per ragioni ereditarie. Queste difese, sottoposte a verifica in Portogallo, non sono credute a fronte delle numerose testimonianze raccolte. Il tribunale dell’Inquisizione, pur in mancanza di comportamenti o altri elementi che confermino le propensioni eretiche dei due accusati, ritiene che le prove a loro carico siano schiaccianti, anche perché provenienti tutte da parenti prossimi, Non solo: l’ostinato rifiuto di confessare dei due prigionieri è considerato come una conferma della loro protervia nell’eresia. In questa situazione, e nonostante che le lettere e le testimonianze di coloro che erano stati curati e assistiti con generosità da Diogo e Luis Manuel a Ouro Preto, il Tribunale decide che gli accusati sono colpevoli.

La tortura, necessaria quando vi sono dubbi sulla fondatezza delle accuse, è ritenuta superflua. Nel giugno del 1932, dopo quasi tre anni di isolamento in carcere, Diogo e Luis Miguel sono condannati al rogo. La sentenza è notificata ad entrambi il 4 luglio 1932 e, secondo la procedura inquisitoriale portoghese, le loro mani vengono legate: non dovranno più essere slegate fino al giorno dell’esecuzione, fissato per il 6 luglio seguente. A questo punto, Diogo chiede udienza al Tribunale e il 5 luglio ammette che i suoi parenti sono eretici e giudaizzanti. Il Tribunale ritiene però insufficiente la confessione, anche perché non c’è ammissione della propria colpa. Il 6 luglio, poche ore prima dell’autodafé pubblica, Diogo Correa chiede ancora udienza, e il Tribunale lo ascolta mentre accusa i suoi cugini rimasti in Portogallo di essere eretici: sono però tutti già stati bruciati sul rogo alcuni anni prima. Diogo riconosce anche che prima di partire per il Brasile aveva compartecipato delle loro pratiche eretiche. È un’ammissione che forse avrebbe potuto salvarlo dal rogo o consentirgli una esecuzione meno dolo-rosa (strangolamento prima di essere bruciato). Ma Diogo aggiunge che la sua partecipazione era stata dovuta al fatto che aveva paura di essere avvelenato se si fosse rifiutato. Si tratta di una precisazione che, per il Tribunale, getta ombre di insincerità sull’intera confessione. La condanna viene quindi con-fermata. Lo stesso 5 luglio, anche Luis Miguel chiede di essere ascoltato, confessa le proprie colpe e chiede di essere mantenuto in vita per potersi pentire dei suoi peccati. Anche questa confessione non è però ritenuta sufficiente a commutare la pena, perché mancano accuse precise nei confronti dei parenti ancora in vita. Padre e figlio sono bruciati insieme la sera del 6 luglio sulla piazza di Rio de Janeiro.

*

Adriano Sofri ha recentemente osservato che con la legge sul testamento biologico, che ha posto limiti alla libertà di ciascuno degli italiani di decidere di non essere mantenuti in vita e di non essere costretti ad essere nutriti a forza, il Parlamento italiano ha sequestrato la vita di 60 milioni di italiani. È una legge che si pone al di fuori di quel percorso iniziato nel XVIII secolo che segna il graduale passaggio dall’idea di soggetto di diritto a quella di persona umana: ne sono segni distintivi, nella nostra Costituzione e in quella di molti stati europei, la focalizzazione sulla dignità dell’uomo, sui suoi bisogni, sulla sua condizione contingente, sull’”uomo di carne” che sostituisce il soggetto di diritto astratto.

In realtà, del sequestro i parlamentari italiani sono stati solo gli esecutori materiali. Il mandante è la Chiesa cattolica nella sua battaglia per la difesa ad oltranza della vita umana: una battaglia di cui Diogo Correa do Valle e Luis Miguel do Valle, e con loro centinaia di migliaia di poveretti incarcerati, torturati e bruciati, non hanno potuto usufruire, allorché la Chiesa aveva il potere di difendere la vita per davvero. Fino a poco più di duecento anni fa, la Chiesa, dovunque mantenuto il proprio potere, non solo non ha difeso la vita, ma l’ha distrutta a proprio piacimento, perseguitando tutti coloro che manifestavano idee diverse, o erano solo sospettati di volerle manifestare. Diogo do Valle e suo figlio sono stati bruciati oltre sessanta anni dopo la pubblicazione del Trattato teologico politico in cui Spinoza levava la sua voce a difesa della libertà di pensiero: “Supponiamo” affermava Spinoza a conclusione della sua opera “che questa libertà si possa reprimere e che gli uomini si possano dominare al punto che non osino profferir parola che non sia conforme alle prescrizioni della suprema potestà. Ma questo non potrà mai far sì che essi pensino solo ciò che essa vuole”. Eppure, questo è proprio ciò che per secoli ha mosso la Chiesa cattolica, eliminando con caparbio sadismo tutti coloro che, pur in silenzio, erano sospettati di pensare, o di aver pensato, ciò che essa non gradiva.

Per realizzare questo obiettivo, ha costretto gli imputati a coinvolgere parenti, sorelle, genitori: gli studi di genealogia dell’eresia condotti sull’Inquisizione spagnola e portoghese dimostrano che in questo modo sono state distrutte famiglie che contavano diecine e diecine di componenti (perfino Stalin, secondo quanto ha ricordato la moglie di Bukharin in un suo commovente scritto, garantiva l’immunità per i parenti prossimi a chi accettava di confessare inesistenti crimini). Finché ha potuto, la Chiesa non ha mai difeso l’intoccabilità della vita. C’era della logica in questo disegno: ciò che contava non era la vita terrena, semplice e insignificante parentesi, ma la vita eterna. Ha cominciato a difendere la vita solo quando non ha più potuto distruggerla: solo quando è stata costretta a spegnere i roghi con i quali ha immolato migliaia di vite umane innocenti, ha scoperto che la vita terrena non è un breve rinvio della vita eterna, ma è importante e sacra di per sé. Ogni volta che un esponente della Chiesa cattolica parla di difesa della vita, ricordatevi che sta falsificando la sua storia: ricordatevi di Diogo e Luis Manuel da Silva che bruciarono sul rogo, il 6 luglio 1732.

Sul processo di Diogo e Luis Miguel do Valle, si vedano: Nathan Wachtel, La logique des buchers, La librairie du XXI siécle, Seuil, Parigi 2009; Francisco Bethencourt, L’Inquisition à l’époque moderne : Espagne, Portugal, Italie, Parigi 1995. L’articolo di Adriano Sofri è stato pubblicato su Repubblica del 26 marzo 2009. La citazione dal Trattato teologico-politico di Baruch Spinoza è dal capitolo XX della traduzione in italiano di Antonio Droetto e Emilia Giancotti Boscherini, Einaudi 1972. Sullo sviluppo dell’idea di persona ci sono molti scritti di Stefano Rodotà, tra cui Dal soggetto alla persona, Napoli 2007; restano fondamentali gli scritti di Riccardo Orestano, e, in particolare, Persone e persone giuridiche nell’età moderna, originariamente in Il problema delle persone giuridiche in diritto romano e ora in Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche, Il Mulino, 1978.

UNA POESIA DI ANASTASIA BABUROVA

Svegliarsi la mattina

Stendere le braccia verso il sole

Ripassare la lezione di cinese

E prendere l’aereo per Parigi.

Ogni minuto, da qualche parte nel mondo

C’è un mattino Da qualche parte, c’è qualcuno

Che stende le sue braccia verso il sole

Che impara una nuova lingua, e poi vola

Magari da Varsavia al Cairo

Da qualche parte, c’è sempre qualcuno che sorride

E beve un caffè con un amico.

Anastasia Baburova ha scritto questa poesia quando aveva quindici anni. Non so se sia l’unica poesia che ha scritto, ma è l’unica che sono riuscito a rintracciare. È nata nel 1983 a Sebastopoli, poco prima che Gorbaciov avviasse la perestroika che avrebbe portato alla dissoluzione del sistema sovietico. È riuscita a farsi ammettere all’Istituto per le relazioni internazionali di Mosca, riservato ai figli dell’elite del potere che intendevano prepararsi per la carriera diplomatica. Il suo corso di studi è stato così brillante che le hanno offerto una borsa di studio a Yale. L’ha rifiutata e ha preferito lavorare come giornalista a Mosca, dieci anni prima di essere assassinata in una strada del centro di Mosca, mentre usciva da una conferenza con Stanislav Markelov, un avvocato che si batteva per i diritti umani, ucciso insieme a lei il 29 gennaio 2009. Anastasia parlava fluentemente l’inglese e stava studiando il cinese. Scriveva sulla Novaia Gazeta, il quotidiano russo di opposizione al regime di Putin, che vanta il tragico primato di quattro giornalisti già assassinati tra cui Anna Politkovskaia.

CHE COSA FA LO STORICO: DA UNA LEZIONE DI MARC BLOCH

Insegno la storia. Il passato è l’oggetto delle mie lezioni. Racconto battaglie alle quali non ho mai assistito, descrivo monumenti scomparsi molto tempo prima della mia nascita, parlo di uomini che non ho mai visto. E, come me, tutti quelli che si occupano di storia. Degli avvenimenti del passato non abbiamo una conoscenza diretta e personale paragonabile a quella dei professori di fisica. Sappiamo solo quello che ci raccontano gli uomini che li hanno visti. Quando questi racconti mancano, e quando mancano altre fonti, la nostra ignoranza è senza rimedio. Noi storici siamo come giudici istruttori incaricati di svolgere inchieste sul passato. Come loro, raccogliamo testimonianza per scoprire la verità. Ma non è certo sufficiente raccogliere le testimonianze per scoprire la verità sul passato. Non tutti i testimoni sono sinceri, non tutti i ricordi sono sempre corretti. Così, le testimonianze non possono essere accettate senza controlli. Ci sono molte regole che gli storici utilizzano per estrarre dalle testimonianze un po’ di verità. Prima di tutto, gli storici indicano le loro fonti. Un fisico descrive un’esperienza che ha fatto personal-mente. Non ha bisogno di testimoni: lui stesso è il testimone.

Lo storico, invece deve indicare i testimoni su cui basa il proprio racconto: solo così può dimostrare che ci sono dei garanti della verità di ciò che dice e permettere di verificare la correttezza delle sue affermazioni. È questo un dovere che non è solo degli storici. Facciamo il caso di un conoscente che vi racconta che un vostro amico comune ha parlato male di voi in pubblico. Prima di credergli, gli chiederete come lo sa: gli chiederete di indicare le sue fonti. Vi potrà così capitare di scoprire che quel comportamento è frutto di sue deduzioni, o della sua immaginazione, o che le fonti che indica sono inattendibili, o sono state male interpretate. Talvolta sono gli stessi documenti che impongono delle verifiche. Questo accade quando si contraddicono. Ecco un esempio. Il 25 febbraio 1848 ci fu una manifestazione a Parigi sotto l’abitazione di Guizot, il primo ministro che si era appena dimesso. Dei soldati sbarravano la strada. Mentre i rappresentanti dei manifestanti discutevano con gli ufficiali, ci fu un colpo di fucile. I soldati aprirono il fuoco sulla folla e scatenarono così l’insurrezione che fece cadere la monarchia di luglio. Chi ha sparato il colpo di fucile? Secondo alcuni testimoni, un soldato impaurito. Secondo altri, un manifestante. Secondo altri ancora, un provocatore. È compito dello storico indagare e capire, se possibile, quale sia la testimonianza a cui bisogna prestare fede. In molti casi, due testimoni diversi offrono la stessa versione di un fatto. Ma questo non è sufficiente per ritenere che il fatto si sia effettivamente verificato in quel modo. Bisogna chiedersi se, per caso, una delle due testimonianze non ripete semplicemente l’altra. Ecco un altro esempio. Il generale Marbot in una pagina delle sue memorie racconta che, nella notte tra il 7 e l’8 maggio 1809, ha attraversato con una barca le acque in piena del Danubio, è approdato sulla riva occupata dalle truppe nemiche, ha catturato alcuni soldati addormentati ed è poi tornato sull’altra sponda sano e salvo. È facile sospettare che questo racconto sia frutto dell’immaginazione del vecchio generale che vuole addurre elementi a sostegno del suo eroismo. Tuttavia, ci sono due altri autori di prestigio, i generali Pelet e de Segur che confermano questo racconto. Dobbiamo quindi pensare che il racconto sia vero? Se facciamo qualche indagine, ci accorgiamo che la testimonianza di de Segur non è credibile: non fa che copiare la versione del generale Pelet. Il generale Pelet ha invece scritto le sue memorie prima del generale Marbot. Sembra quindi un testimone più che attendibile, fino a che non si scopre che era un intimo amico di Marbot. È quindi più che probabile che abbia sentito ripetere molte volte il racconto dallo stesso Marbot e abbia finito per credergli o, più probabilmente, abbia deciso di fare un regalo all’amico, riportando una testimonianza del suo eroismo. In definitiva, dietro de Segur c’è Pelet, e dietro Pelet si nasconde proprio il generale Marbot. Questo esempio insegna che anche la presenza di molti testimoni di un fatto non esonera lo storico dall’obbligo di indagare e verificare. La verità non si scopre senza sforzo e senza applicazione. La maggior parte degli uomini preferisce non ricer-care la verità, ma seguire opinioni già preconfezionate. Sono più di duemila anni che Tucidide ha scritto questa considerazione, che mantiene tutta la sua forza anche oggi. Ci vuole fatica per controllare, non si fa nessuna fatica a credere. Lo spirito critico non piace a chi cerca soddisfazioni senza impegno.

Da Marc Bloch, Critique historique et critique du temoignage. Lo scritto, ora raccolto in Marc Bloch, L’Histoire, La Guerre, La resistence, Gallimard 2006, è la rielaborazione di un discorso tenuto il 13 luglio 1914 al liceo di Amiens, in occasione della consegna dei premi agli studenti più meritevoli alla fine dell’anno scolastico

DA DUE POESIE DI NAZIM HIKMET

Triste Libertà

Come molti, ami la tua patria,

È una delle cose più preziose che hai.

Poi, un giorno, scopri che i tuoi governanti

L’hanno venduta, agli Stati Uniti, alla Russia o alla Cina.

E anche tu, con tutta la tua libertà,

sei stato venduto: sotto la tua casa, ci sarà

una base aerea militare.

Sei libero di gridare che bisogna vivere

Non come strumenti o come numeri

Ma come liberi esseri umani.

Poi, d’un tratto, ecco che ti ritrovi ammanettato,

e sei libero di essere arrestato, messo in prigione,

torturato, e magari anche impiccato.

Sei libero.

Ma la tua libertà

È triste sotto le stelle.

L’addio

La donna ha taciuto

Si sono baciati

Un libro è caduto sul pavimento

Una finestra si è chiusa.

È così che si sono lasciati.

Da Nazim Hikmet (altre poesie di Nazim Hikmet sono state pubblicate nei Testi Infedeli dell’estate del 1995).

PASTASCIUTTA, POLIPI E DISPENSE

Negli ultimi mesi, il volto di Gesù è apparso a più riprese in Italia, scegliendo forme particolarmente inusuali. È stato visto distintamente da un gruppo di pensionati di Varese in un piatto di pastasciutta al pomodoro (il piatto con il suo contenuto è stato conservato, ma il volto sta scomparendo per il naturale processo di prosciugamento e deterioramento della pietanza). Pochi giorni dopo, è apparso sulla pelle di un polipo avvinghiato ad una roccia nel mare davanti a Portofino. L’apparizione è stata fotografata da alcuni pescatori subacquei, attirati da una strana fosforescenza che il polipo sembrava emettere. L’ “apparizione dissimulata” non è, secondo gli esperti, un fenomeno casuale: fa parte di una nuova strategia globale del miracolo, che si dissolve nelle piccole cose quotidiane: il miracolo liquido, ha detto il sociologo polacco Zygmunt Bauman. Poco dopo aver segnalato la sua presenza nel polipo, il volto di Gesù è apparso in California nel retro di un armadio adibito a dispensa collocato nella sala da pranzo di Judith Ellen Lanier e della figlia Judith Lynn. La scoperta è stata fatta dalla madre perché si era accorta che da qualche giorno c’era qualcosa di santo nell’abitazione. “Tutti hanno un destino nella vita” ha detto ai giornalisti “per me e per mia figlia, il destino è stato quello di scoprire il volto di Gesù dietro la dispensa”. In realtà, l’apparizione era stata preceduta fin dal gennaio del 2006 da segnali miracolosi costituiti dalla comparsa di impronte di calzari sul tappeto posto di fronte all’armadio. Poiché le impronte hanno cominciato a comparire proprio dopo la morte di Trinity, il cocker spaniel amatissimo dalle signore Lanier, queste ultime hanno ragionevolmente supposto che potessero appartenere a Gesù. Ed allora, le due donne, dopo aver rilevato il calco di una impronta, si sono recate al Shroud Center, un museo californiano dedicato alla sacra sin-done di Torino che, come è noto, è il sudario dove era stato avvolto il corpo di Gesù e dove è miracolosamente rimasta impressa l’immagine del suo corpo. Li ricevevano conferma delle loro supposizioni: l’impronta coincideva perfettamente con l’immagine del piede sulla copia della sindone. Poi, esattamente un anno dopo la comparsa delle impronte, la signora Lanier percepisce nettamente una sensazione di santità e, seguendo il percorso lasciato dalle impronte, scopre il volto di Gesù nel retro dell’armadio. Ovviamente, e a ulteriore conferma del miracolo, il volto sull’armadio è esattamente uguale a quello che appare sulla sindone.

Indicazioni sulle fonti che riferiscono delle prime due apparizioni sono superflue, in quanto le notizie sono apparse su tutti i quotidiani italiani.

Le informazioni sull’apparizione californiana sono tratte da un articolo di Cameron Byrd, Image of Christ seen in lrvine living room. Do you see it?, pubblicato sul settimanale di Orange County, OC-Register, del 29 aprile 2009. Marc Bloch diceva “In ogni società i miracoli compaiono quando qualcuno ci crede e scompaiono quando non ci si crede più”. La sua opera più nota, I re taumaturghi (cui avrebbe voluto apporre, come sottotitolo Storia di un miracolo), è un libro affascinante che descrive le origini, l’affermarsi e il declino della credenza, protrattasi per centinaia di anni (dall’XI secolo, se si vuole prestare fede a Pietro di Blois, altrimenti certamente dal XIII secolo) nel miracoloso potere dei re di Francia e dei re d’Inghilterra di guarire con il tocco della mano i propri sudditi. La cerimonia del tocco miracoloso del Re di Francia fu compiuta per l’ultima volta nel XIX secolo, poi il bisogno di miracolo nazionale dei francesi fu sostituito, dopo pochi decenni, da Lourdes.

VENEZIA E PLUTONE

Alle otto del 14 marzo del 1930 l’undicenne Venetia Burney faceva colazione a Oxford con la madre e il nonno, Falconer Madan, bibliotecario capo in pensione della Bodleian Library (il padre, il reverendo Charles Burney, professore di interpretazione delle Sacre Scritture, era morto qualche anno prima, quando Venetia aveva sei anni). Durante la colazione, il nonno disse a Venetia, conoscendo la sua passione per l’astronomia, che proprio quel giorno Clyde Tombaugh, un giovane astronomo dell’Osservatorio di Flagstaff, in Arizona, era riuscito a fotografare per la prima volta un pianeta collocato oltre Nettuno: il nono pianeta del nostro sistema solare. Gli astronomi ne sospettavano l’esistenza sin dall’ultimo decennio dell’Ottocento e il safari astronomico per fotografarlo era cominciato nel 1906. Venetia saltò sulla sedia e disse subito: “dovrebbero chiamarlo Plutone”. Molto tempo dopo, intervistata dalla BBC nel 2006, confessò di non ricordarsi perché le venne in mente quel nome. “Forse perché era una delle poche divinità romane il cui nome era ancora disponibile”. Al nonno l’idea piacque, e telefonò immediatamente all’amico Herbert Hall Turner, professore di astronomia a Oxford. Turner a sua volta inviò un telegramma all’Osservatorio di Flagstaff: “Propongo per questo oscuro pianeta il nome Plutone, proposto da una ragazzina appassionata di astronomia”. Molti erano i nomi sul tappeto: tra i favoriti c’erano Minerva, Zeus, Atlante e Persefone. Giunti alla votazione finale, però, tutti votarono per Plutone, e il nono pianeta fu così ufficialmente chiamato il 24 maggio del 1930. Il nome ebbe un immediato successo. Walt Disney lo attribuì, pochi mesi dopo, al ben noto cane di Topolino e, nel 1941, fu chiamato Plutonio il 94esimo elemento della tavola periodica, appena scoperto. Venetia divenne nota in tutto il mondo ed ebbe in regalo cinque sterline dal nonno; quest’ultimo fu particolarmente contento perché già suo fratello, nel 1877, aveva dato il nome ai due satelliti gemelli di Marte, Fobos e Deimos. Purtroppo, nel 2006 l’Unione astronomica internazionale ha espulso Plutone dal club dei pianeti veri e propri, tra le proteste dei suoi sostenitori e con rammarico di Venetia: si è deciso che è un semplice ammasso di ghiaccio, un pianeta nano, che, insieme a molti altri, è collocato ai bordi del sistema solare“.

La storia di Plutone, dalla sua scoperta al suo declassamento, è descritta da NEIL DEGRASSE TYSON, The Pluto Files: The Rise and Fall of America’s Favorite Planet, W.W.Norton, New York, 2009. L’autore è il direttore del Hayden Planetarium e del Rose Center for Earth and Space presso il Museo di storia naturale di New York.

DUE POESIE DI JAIME SABINES

La luna

La luna si può prendere a cucchiaiate

O sotto forma di pastiglia ogni due ore.

È utile come sedativo e come rilassante.

Serve anche a quelli

Che si sono intossicati con la filosofia.

Un pezzetto di luna in tasca

è un amuleto più efficace che la zampa di coniglio:

serve per innamorarsi e per tenere lontani i medici.

Si può anche dare come dolce ai bambini

Prima di mandarli a dormire.

Se poi metti una fogliolina di materia lunare

Sotto il cuscino, potrai sognare

Tutto ciò che desideri.

Per i condannati a morte

E per i condannati a vivere

Non c’è miglior medicina che un po’ di luna

In dosi precise e controllate.

Mi piace Dio

Mi piace Dio,

è un vecchio magnifico

che non si prende troppo sul serio

è un burlone cui piace divertirsi

anche se a volte perde il controllo

e allora magari ci rompe una gamba

o ci rende invalidi per sempre

ma questo succede non perché sia di animo cattivo,

ma solo perché è un po’ maldestro.

In compenso però ci ha mandato dei tipi eccezionali,

come Budda, Cristo o Maometto

e anche mia zia Chofi,

per dirci di comportarci sempre bene.

Lui poi non si preoccupa più che tanto,

sa bene che il pesce grande mangia il pesce piccolo

e che gli uomini si ammazzano tra di loro

per le ragioni più futili,

anche per razzismo.

Adesso poi gli scienziati se ne escono

con le teorie dell’evoluzione e del big-bang.

Ma che c’entra con Dio

come si comporta l’Universo o la vita sulla terra?

Queste questioni riguardano se mai le agenzie di viaggio.

Poi, a me piace Dio

perché ha messo in ordine le galassie,

fa camminare le formiche tutte in fila,

ed è così giocherellone che, pensate,

ha inventato anche batteri mutanti

per resistere agli antibiotici.

Poi, appena smette di divertirsi

con i batteri, i soldati, le guerre

e i campi di concentramento

crea campi di fiori multicolori

o disegna nel cielo col suo alito nuvole con

incredibili forme.

Muove una mano e fa un mare,

muove l’altra e butta giù un bosco.

Dicono alcuni che a volte scatena terremoti,

alluvioni e altri disastri,

ma non è vero niente:

è la terra che si agita di nascosto,

appena Dio non la tiene sotto controllo.

Jaime Sabines è nato nel 1926 in Messico, nello stato di Chiapas, da emigranti libanesi. Ha studiato medicina, ma si è subito dedicato a scrivere poesie e racconti. Ha svolto anche attività politica come rappresentante del Chiapas nel Parlamento federale. È morto nel 1999. È considerato uno dei maggiori poeti messicani del XX secolo.

LIBRI DA LEGGERE

Gherardo Colombo, Sulle regole, Feltrinelli 2008

Un libro scritto da un magistrato che dopo oltre trenta anni di attività ha scelto di dimettersi per andare a parlare della giustizia e del significato delle regole fuori dal tribunale, nelle scuole, nelle università nei circoli e ovunque ci siano persone interessate a riflettere. Nella convinzione che l’amministrazione della giustizia non può funzionare se i cittadini non comprendono il perché delle regole.

Corrado Stajano, La città degli untori, Garzanti 2008

Una storia di Milano, da città delle acque a città della peste, a città delle bombe, del terrorismo e della corruzione.

Geraldine Brooks, I custodi del libro, Neri Pozza. 2008

Un romanzo storico: la storia di un manoscritto sopravvissuto all’Inquisizione e alle persecuzioni e conservato sino ad oggi dai custodi dell’Haggadah di Sarajevo.

Adriano Sofri, La notte che Pinelli, Sellerio 2008 Guido Viale, Il Sessantotto, NdA Press 2008 (nuova edizione).

Due libri per ricordare quel che è successo a chi c’era ma era distratto, ma anche a chi c’era davvero, e soprattutto per coloro che non c’erano perché troppo giovani. Per capire che non c’erano solo giovani sfaccendati di buona famiglia. Per capire le responsabilità di coloro che non lo hanno capito, primo fra tutti il partito comunista.

Elie Wiesel, La notte, Giuntina 1980.

Scritto nel 1954 in yiddish (Un di Velt hot geshvign, E il mondo ha taciuto) e pubblicato in Argentina, poi trasfuso nella edizione francese La nuit del 1958 con la prefazione di Fracois Mauriac. Un libro sulla semplicità sulla solitudine e sulla rivolta interiore. L’esperienza di Wiesel è l’Olocausto. Ma la profondità psicologica lo rende universale. Potrebbe essere l’esperienza di Aung San Suu Kyi oggi.

Salvatore Giannella, Voglia di cambiare, Chiarelettere 2008.

Le morti sul lavoro, il precariato, le case sempre più costose, i trasporti che non funzionano, l’energia da fonti rinnovabili, la sicurezza stradale, la parità tra i sessi: in Italia sembrano problemi insormontabili, in Europa li hanno risolti.

Simon Winchester, The Man who Loved China, HarperCollins 2008.

È la biografia dello scienziato e sinologo inglese Joseph Needham dagli anni dell’insegnamento della biochimica a Oxford negli anni Trenta del secolo scorso (dove, come racconta Needham, qualsiasi comportamento era ammesso purché non facesse imbizzarrire i cavalli) alla scoperta della lingua e della cultura cinese e poi al progetto e alla realizzazione della più grande enciclopedia sul passato scientifico della Cina: Science and Civilisation in China, i cui volumi sono tuttora in corso di pubblicazione dalla Cambridge University Press.

Ippolito Nievo, Gli amori garibaldini, De Ferrari, 2008.

Un’edizione affidabile (il manoscritto di Nievo è andato perduto nel 1943) dell’opera pubblicata nel 1860, commentata da un esperto di poesia ialiana dell’Ottocento. È un diario in versi, patriotticorisorgimentale ma anche sentimentale, scritto durante la guerra di indipendenza del 1859, cui Nievo partecipa tra i Cacciatori delle Alpi.

Magda Szabó, Via Katalin, Einaudi 2008 e Il momento Anfora, Milano, 2008

Il primo libro è una testimonianza poetica del secolo breve: la storia, in cui i morti non muoiono, di un gruppo di famiglie ungheresi nel corso del secolo scorso. Nel secondo libro si raccontano le imprese di Creusa in Italia, sfuggita al triste destino che la vuole sacrificata alle sorti di Enea che, per risposarsi con Lavinia, ha bisogno di far scomparire una moglie ingombrante sul suo cammino di eroe e fondatore di un impero: nella controstoria di Szabó, Creusa nella notte dell’incendio di Troia manda all’Ade il marito e salpa verso i lidi della futura Roma.

Atiq Rahimi, Syngué Sabour, Editions P.O.L., 2008.

Il libro, dedicato a una poetessa afghana uccisa dal marito, narra, dal punto di vista della moglie, la vita di una famiglia durante la Guerra in Afghanistan.James Canon, Tales from the town of Widows, Harper Perennial, 2008.La vita di un villaggio in Colombia durante la guerriglia: le donne, abbandonate dagli uomini che aderiscono ad una delle fazioni in lotta, si inventano un nuovo modo di vivere.Amore e speranza, Archinto 2009: è il carteggio tra Giangio e Julia Banfi nel 1944, quando Giangio era in un carcere tedesco

I libri sono stati consigliati da Augusto Bianchi, Maria Inglisa, Lucia Lucaccini, Jacques Mehler, Marina Nespor, Antonella Tarpino, Lorenza Zanuso, e anche da me.

CREDITI

Questo trentaseiesimo volume dei Testi Infedeli è stato stampato nel giugno del 2009 in duecentocinquanta copie non numerate e fuori commercio da Compostudio s.r.l. di Cernusco sul Naviglio, Milano. Come sempre, ho liberamente e infedelmente tradotti e talvolta riscritti quasi tutti i testi; spesso è stato rispettato – non sempre integralmente – il pensiero dell’autore. Il volume non sarà più inviato a chi non ne accusa ricevuta per due volte consecutive. I Testi Infedeli escono dal 1989. I fascicoli apparsi a partire dal 1992 possono essere letti nel sito www.stefano.nespor.it, curato e aggiornato da Stefano Rossi. Ringrazio Joe DiMento, Salvatore Giannella, Maria Inglisa, Marina Nespor, Pasquale Pasquino per i suggerimenti e per la revisione.